|

���ь匚�z�v������ ��@�v�z�[���y�[�W ��@�v��p�̃z�[���y�[�W |

�@ |

|

�@���ь匚�z�v������ |

�@��226-0026�@�_�ސ쌧���l�s�撷�Óc��3016-1-1612 �@�@�@�@�@�@�@ tel�@045-983-5752 |

���ь����z�v�������@�@045-983-5752

| ��@�v�z�[���y�[�W | �s�n�o�� | �ڎ��� |

| ��@�E�a�@�E�Z��z�R���T���e�B���O�g�o | �Z��v�g�o | |

|

���ь匚�z�v������ ��@�v�z�[���y�[�W ��@�v��p�̃z�[���y�[�W |

�@ |

|

�@���ь匚�z�v������ |

�@��226-0026�@�_�ސ쌧���l�s�撷�Óc��3016-1-1612 �@�@�@�@�@�@�@ tel�@045-983-5752 |

�� �@�@�₢���킹�A�A����@�@��

TEL�F�@045-983-5752

�d���[���F�@taka-design60@yc4.so-net.ne.jp

![]()

�ځ@��

��@�v�Ɩ��͈́E�Ɩ��G���A |

|

�����A�E�v���t�B�[�� |

|

���D��@�v�Ŏv������ |

��@�v�̗��ӓ_�̈ꕔ�Љ |

A�D����ł̓��������Ƒ��Аv�Ƃ̐v��r |

�^��@�̎d�����A�r���݉�Аv�}�Ɠ��������̐v�Ƃ̔�r�����Ȃ������ |

B�D�v�}�ʂɂ�����R�[�i�[ |

��@�̓��������v�̐v�}�Őv��|�����y�����H������܂��B |

C�D���̈�@�v�A���C�v�̍l���� |

��@�v�A���C�v�Ɍg����Ă��āA���̎v�����Ƃ����|�[�g���܂����B |

D�D���̑������R�[�i�[ ���D���������̎d���ւ̎��g�ݕ��@�@���D��@�v�̌o���� ���D���������̓����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D�v���Ɋւ��� ���D�Q�l�����P�F��@�����H�����@�@�@�@���D�Q�l�����Q�F��@�V�z�̏ꍇ�̈�ʓI�ȍH���\ ���D�Q�l�����R�F��@�v�A�H�����˗������́H |

|

�@�@

�� ��@�v�Ɩ��͈� �F ��@�v�A�a�@�v�i�����K�́j�A��@���C�v�A�a�@���C�v

��@�E�a�@�e�i���g�����v�A��@���p�Z���� �Ɩ��G���A �F �����s�A�_�ސ쌧�A��t���A��ʌ��@���A��Ɏ�s��

���@�����A�E�v���t�B�[���@��

�@�E1948�N�@�R�������܂�

�@�E1972�N�@�ʼnY�H�Ƒ�w���z�Ɓ@����

�@�E���@�N�@�听���݊�����Ё@����

�@�E1988�N�@�听���݊�����Ё@�ގ�

�@�E���@�N�@���ь匚�z�v�������@�J��

���ڂ����o���́A��@�E�a�@�E�Z��R���T���e�B���O�z�[���y�[�W�́u���D�o���A�Ɩ��o���v���������������B

���̃z�[���y�[�W�́A���ь匚�z�v�������̈�@�v��p�̃z�[���y�[�W�ł��B�̂ƈႢ�A��@�A�a�@�͊J�Ƃ���ΉE���オ��ɉ��Ƃ��o�c�ł��鎞��ł͂Ȃ��Ȃ�A���q���A���N�ی��̖��A���Љ�A�n��Љ�̊A��ʎ���̔��B���X�ɂ���@�E�a�@�o�c�͓���Ȃ�܂����B�P�ɁA���炵����@�E�a�@���z�����Ă�悢����ł͂Ȃ����҂��I�Ԏ���ɑ���������@�E�a�@��ڎw���A���̈�̈�Ƃ��āA�ǂ̂悤�Ȍ��������Ă�悢�����l���鎞��ɂȂ�܂����B�h�N�^�[�ƈꏏ�ɁA�h�N�^�[�ɂƂ��Ă̈�@�E�a�@�̗ǂ��p���ꏏ�ɋ��߁A�T���Ȃ���A��@�v�Ƃ����Ɩ��𐋍s�������Ǝv���Ă���܂��B

���A�ŋ߁A���Ɉ�@�E�a�@���z�S�ʂɑ���R���T���e�B���O�̕K�v����Ɋ����Ă���܂��B���̓x�A���̂��߂̋Ɩ��ɐϋɓI�ɒ��킵�Ă��������Ƃ̎v������A�u��@�E�a�@�E�Z��z�R���T���e�B���O�@�z�[���y�[�W�v�𗧂��グ�܂����̂ŁA�䋻��������������������B

![]()

�� �@���D��@�v�Ŏv�������@ ��

��@�v�ɂ����Ă͐f�Õ��@�����@���l���邱�Ƃ��厖�ł����A��@�����Ă�A���邢�́A���C���邱�Ƃɂ��A�搶���A�E���̕��B�����g���₷����Ís�ׂɐ�O�ł��A���̏�A���҃T�C�h�ɂ��ǂ��C���[�W��^���A�o�c�I�ɂ��f�ÓI�ɂ����ǂ��Ȃ�̂������ł��B

��@�v�A���邢�́A��@���C�v�ł͓Ǝ��̗��ӓ_������܂��B�V�z�A�������A���K�͉��C�A��K�͉��C�A��@��p�r���A��@���p�Z��A�e�i���g�J�ƁA�Ɨ��J�ƁA������ɂ����C�A���X�A���̃P�[�X�ɂ�藯�ӓ_�������ł͂���܂���B�������A�������ƂɈقȂ邵�A�����Ȗڂ̈�@�̓������ł��������Ƃɂ��̏d�v�x�͈قȂ�܂��B

�a�@�ƈႢ�h�N�^�[�̍l�����⏔�X�̏��A���̂܂o�₷���A�܂��o���ׂ��Ǝv����@�́A��@�v�ɍۂ��Ă��̕����̓�����͂ݗ��ӓ_�̗D�揇�ʂf���āA���̌��ʂ������ɔ��f�����邱�Ƃ��d�v�ł��B

�Ⴆ�E�E�E�E

��@���C�ł́A�H���̂��߂̈�@�x�݂��ɗ͏��Ȃ����邱�Ƃ��l����͓̂��R�ł��B�~�n�ɋ��\������A�����ɍH�����͉������A�����^�����j�b�g�n�E�X���Őf�Â����邱�Ƃ��ł��܂����A�s�S���ŋ�n���Ȃ��ꍇ�A�Ⴆ�Α����H���Ŕ������x�����C�A���̊Ԃ͎c�蔼�����x�Őf�Â��s���A�����H���ł�������ւ���Ƃ����w�\���Ŏ��X��������H�����@���Ƃ邱�ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�A�����ŏ����悤�ɂ͒P���ɂ͂ł��������l���Ĉ�@���C�v������K�v������܂��B���̏ꍇ�́A�œK�Ȉ�@���C�A�œK�ȃR�X�g�z���̈�@���C�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�H���ɂ���@�x�݂̓x�����Ƃ̃o�����X���l���Ȃ���œK����T�����ƂɂȂ�܂��B���A�d�C�n���A�ݔ��n���̏��u���d�v�ł��B

��̃����^�����j�b�g�n�E�X���̌������g���ɂ��Ă������H�����Ԃ̏ꍇ�A�O���猩�ė]��ɊȈՓI�Ɍ����Ă��܂��Ɗ��҃C���[�W���ǂ��Ȃ��ꍇ���l�����܂��B���̏ꍇ�́A�v�����ɂ���Ă͊����̈�@���ւ��g�p���L���ł��̌����ɗU�����邱�Ƃ��l�����܂��B

���̂悤�ɁA��@�͓��ɌX�̕������ƂɍœK�������߂邱�Ƃ��d�v�ł��B |

|

![]()

���@��@�v������ꍇ�̗��ӓ_�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂�����̂ł��傤�@�H�@��

�Ⴆ�E�E�E�E

�� ��@������y���ɂ��邩�㗚���ɂ��邩�H

�� �㗚���ɂ����ꍇ�A�Ԃ������҂��ǂ��l���邩�H

�� ���͂ŏオ���悤�ɐv���邩�A��������ƒ����X���[�v�������ɕK�v�ɂȂ苷����@�ł͌����I�ɓ���B����ł́A��@�y�Ԃ܂ŁA���邢�́A����܂ŗ��Ă��炢�u�U�[���Œm�点�Ă��炢�E��������邩�A���A���O�ɓd�b�����炢����������@������B�ǂ̕��@����邩�ɂ��v�������ς��B

|

|

�� �~�}���҂�����邩�H

�� �����̂ł���A�X�g���b�`���[�������ɓ���邩�H�A���̏ꍇ�A�X�g���b�`���[�͐f�@���܂ōl���邩�A�����g�Q �����܂ōl���邩�B����ɂ��A�L���o�H��L���̕����l������K�v������B

�� �Ⴆ�ΉȖڂɂ��Ⴂ�ł́A�w�l�Ȃł̓����g�Q���͗]��K�v�Ƃ��Ȃ����A�f�@�Ŏg�p���邩�ǂ����A���A�g�p���Ȃ��ł��A��ʂ̌��N�f�f���t���邽�߂Ƀ����g�Q����݂��邩�ǂ����B

�� �����Ȃł���A�ҍ����Ɋu���ҍ������l�����邩�B

�� ���`�O�Ȃł̓��n�r�������ǂ̒��x�l���邩�B

�� �Y�Ȃ̏ꍇ�A��̕ی�@�ɑ��Ăǂ̂悤�ɍl���邩�B

�� ���@��A�Ȃ͈�ʓI�ɑҍ����ő҂��Ґ��������ҍ����ɒu���C�X�͉��r���x���l���邩�B

�� �ҍ����̍œK���́A

�L������ΊՎU�Ƃ��Č����Ă��܂��V�������҂ɃC���[�W���ǂ��Ȃ������m��Ȃ����A��������Εa�l�𗧂����Ă��܂��B�ҍ�������������ł���ΊO����ҍ����������邱�Ƃ͗��s���Ă����@�Ƃ����C���[�W��^���邪�A�t�ɍL���ҍ����ŊՎU�Ƃ��Ă���̂��O����悭������Ηǂ��C���[�W��^���Ȃ������m��Ȃ��B�������Ƃ����āA�S�������Ȃ��ҍ����ł͂悭�m���Ă���A���邢�́A�Љ�ꂽ�ꍇ�͕ʂ����A���߂ē��銳�҂ɂ͒�R��������B�ł͂ǂ����邩�B�搶�̍l���A���̏����l���Ȃ���v���鎖�ɂȂ�B

��@���ߏ�ɂȂ���錻�݂ł́A���҂̐S���ɂ��z������K�v������Ǝv���܂��B

�� �ҍ����ɗǂ��u����鐅���ݏ���q�����g���Ă��܂����Ƃ��l����Ə�ɋC��t���Ǘ�����̂łȂ���A�������ɂ��ڂ�U�����肵�Ēu���Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B

�� �h�N�^�[�A�Ō�w�A�E���A���҂̓������l���Đv����͈̂�@�v�ł͓��R�̂��Ƃł��B���̂��߁A�J���e�̓�����A�J���e�̓d�q���A�Ō�w�̑Ή������h�N�^�[�ɕ����v�����ɔ��f�����邱�Ƃ��K�v�ł��B

|

|

�� �E�������Ȃ��ꍇ�͓��ɓ����͍ŏ������ɂȂ邱�Ƃ��l���܂��B�Ⴆ�A��t�̗��������f�@���ɂ����q�����Ă���A�E���A���邢�́A�Ō�w�̈ړ��������Z���Ȃ�A�E�����̘J�͂̌y���͂������A���҂ɑ��Ă����X�s�[�f�B�ȑΉ����\�ł��B���̎��ɂ��ł����]�T�͊��҂ɑ��Ē��J�ȑΉ����ł��鎖�Ɍq����܂��B

|

|

�� �]��ǂ��Ȃ��\���ł����A�Ζ����Ԓ��͐E���̕��ɂ悭�����ė~�������A���҂ɑ��Ă����J�ɉ����ė~�������̂ł��B�f�@���Ǝ�t���߂��Ɖ���b�����Ŏ�t�̗l�q��������A���̔��f���ł����P���Ă����܂��B���̂悤�ȍl����������܂��B�E���̊��҂ɑ��鉞���厖�ȗv�f�ł��B

�� �f�@���͊J�����łȂ������̈����˂ɂ���̂ł���A�������ݕ����v�����I�Ɋm�ۂ���K�v������܂��B

|

|

�� �搶�ɂ���Ă͊y�Ȑf�@�X�^�C�������܂��Ă��āA�搶�ɑ��č����A���邢�́A�E���Ɋ��҂���������ǂ��ꍇ������܂��B���̏ꍇ�͊��̌����ɒ��ӂ��K�v�ł��B���̊��̌������m�ۂ��邽�߂Ƀv�������e������ꍇ������܂��B

���@�[���ȕa�C�����m����K�v�̂����@�́A�Ⴆ�ΐf�@���ł���悤�ł���ΐ����R��Ȃ��悤�ɍl����K�v������܂��B

�� ����������������ꍇ�A���܂ɔߖɋ߂������o�����҂̂��߂ɑҍ����ɐ����ɗ͓͂��Ȃ��悤�ɔz�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�\�Z�������ΓV��܂ŐL�����ǂ̒��ɎՉ��ނ����邱�Ƃ��l���܂��B

�� �����������͈�@�ł͂قƂ�Ǐ㕔�����݂̂Ǝv���܂����A�����������s���̂ł���Ό������i���u�����p���܂ށj�͏����ς���Ă��܂��B

�� �����g�Q���̎�ށA���邢�́A�u�b�L�[�e�[�u�����d�����ǂ������ɂ�背���g�Q�����̍L���͕ς��܂��B

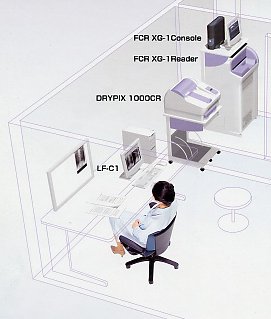

�� �����g�Q�����f�W�^���w���摜�f�f�ɂ���ꍇ

|

|

�� �����s�Ɛ_�ސ쌧�ł̓����g�Q�����̉��̌��݂͂ǂ������Ⴂ�܂��B���̒n��n��Ń����g�Q�����������ł͂Ȃ����낢�뒲�ׂ�K�v������܂��B

�� �S�R���N���[�g�ǂ��P�T�����ȏ�̌��݂�����Έ�ʓI�ɂ͉��͕s�v�ł��B�R�X�g�I�ɃR���N���[�g�ǂɖʂ����Ƃ���Ƀ����g�Q������݂���̂���̃R�X�g�v�����j���O�ł��B

�� ��������邱�Ƃ̑�����@�ł͏����u������ǂ����邩�H�@���ʏ��̂������ɒu���Ă��炢�Ō�w�������Ɏ��ɍs�����@������A���҂ɂ����Ă��Ă��炤�A���邢�́A�a�@���݂Ɍ��������ׂ̗ɕ֏���݂�������݂���A���A�����ɂ��������u������l���铙�A�Ή��͂��낢�날��A���̕��@�ɂ���ăv�����������Ɉ���Ă��܂��B

�� �j�q�֏��A���q�֏��ʁX�ɂ��邩�B�傫�Ȉ�@�ł͓��R�ł����A�ǂ̒��x�̋K�͂̏ꍇ�܂ōl���邩�B�E���Ɗ��҂͕ʂ̕֏��ɂ��邩�B�ꏏ�̕֏����ƐE�����֏��������Ȃ��Ă���ꍇ�ɂ����C�Â����ꂢ�ɐ��|�ł��郁���b�g�����邵�A�E�E�E�E

�� ���ނ͂ǂ̂悤�ȍގ����g�p���邩�H

���̏ꍇ�A�ʏ�A�N�b�V��������A�����e�i���X�����сA���i�A�ω��ꓙ���l�����A�^�W�}�A�����̕a�@�p�ɊJ�����ꂽ�r�j�����V�[�g�ނ��g�p���܂��B�ꏊ�ɂ���Ă͖̖��C�ނ��g�p���Ă݂����Ƃ͎v���Ă��܂������≘�ꓙ�̑Ή����l����ƃh�N�^�[�̊�]���Ȃ�����g���Â炢�Ƃ���ł��B���������o���͕̂a�@�p�ɂ悭�g����R�ۂ̃^�C���J�[�y�b�g���K�ȍޗ��Ǝv���܂��B���A�n�������l������m�����[���Ƃ����l��������܂��B�A���A�������Ƃ��ɏ������ׂ�₷���̂Ə����ł߂̍ޗ��Ō����������d�����������܂����B�ꏊ�ɂ���Ă̓R���N�^�C���Ƃ����l��������܂��B |

|

�� ��Ê��͐�p�R���Z���g���K�v�ȏꍇ�������̂ł����A���̈�Ê����ǂ��ɒu���̂��B���A�������z���͖Z�����ړ����Ɋ댯�ł��̂ŁA�K���ɃR���Z���g��݂���z�����K�v�ł��B

���@�Ɩ��v����厖�ł��B�R�X�g�̊��ɕ��͋C���o���܂��B

�� ���Ȉ�@�ł���Ώ������͔z�ǂ��l���ĂQ�O�����͗~�����Ƃ���ł��B���o�O�p�o�L���[����ݒu����\��ł���Q�O�����ł͌����������������������ق����Ƃ���ł��B

�� ���Ȉ�@�Z�H����݂���ꍇ�̓R���Z���g���炯�ł��B

�K�v�ȉӏ��ɕK�v�ȃR���Z���g��z�u���鎖���K�v�ł��B���A�M��������Z�H���̓N�[���[�͏����傫�߂ɂ���K�v������܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| �e���Ȉ�@�Z�H�� |

���@���̂悤�ɏ����o���Ɛ肪����܂���B ��

|

![]()

�� �@�`�D����ł̓��������Ƒ��Аv�Ƃ̐v��r�@ ��

|

|

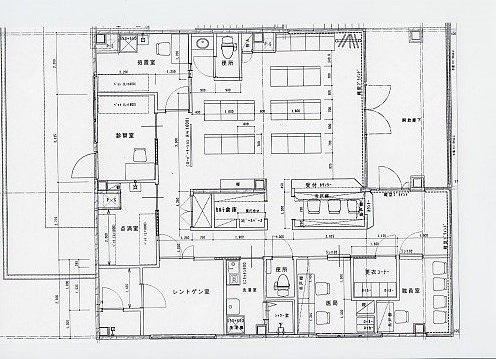

�� �@�ȖځF���ȁE�z��ȁE�ċz��Ȃ�S���݂̐v�Ɠ��������Őv���������v�̗� ��

|

|

|

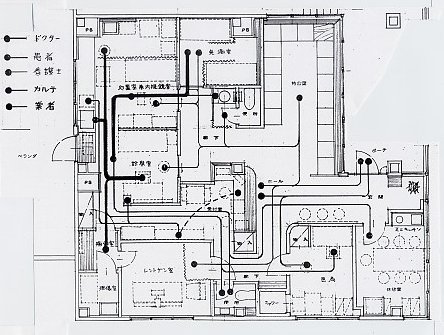

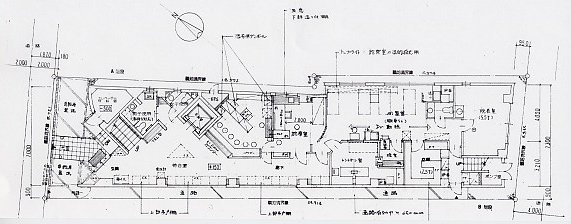

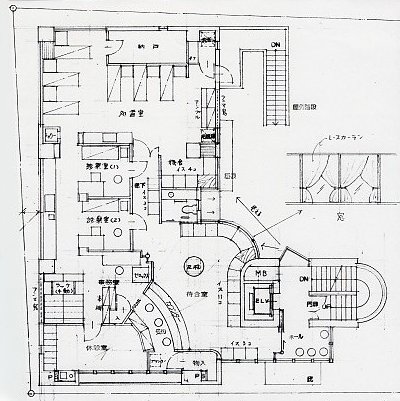

| ��@�v�̌o���̂���r���݂̐v | ���������Őv���������}�� |

|

���@�r���݇��̐v�}�ʂ����Ċ��������ƁE�E�E�E ��

�@

�i�P�j�@�܂��������̂́A�ҍ����̍L���A�f�@���ÃX�y�[�X�Ƃ̃o�����X�̈����ł��B���A�������i�E���p�L���j�̖��ʂȋ�Ԃ��������邱�Ƃł��B�v�͐f�@���ÃX�y�[�X���]��ɋ�������̂ł��B

�i�Q�j�@���ғ����͍l������Ă��܂����A��̓h�N�^�[���猾��ꂽ������Ɨ����������Ƃ��Ċm�ۂ��O�ǂɖʂ��Čq���ł����������Ƃ̊��z�������܂����B�E���A�Ō�w�̓�����A�h�N�^�[�̐f�Â��₷�����l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���܂��B

�i�R�j�@��ԑ傫�Ȏ��́A�h�N�^�[����f�������u���ōs����Ís�ׁi���ɏ㕔�̓����������j���l����ƁA���̏��u���ł͕s�\�ł��B�������̒u�����A���v���P�[�X�I�A��ތɁA�①�ɂ̒u����A����ɁA���ʊ�͂���܂����������Ȃ��̂ŃI�[�g�N���[�u�̒u���������܂���B�܂��āA�������҂����̎�������ϒ�������ꏊ���l������Ă��܂���B

�i�S�j�@�h�N�^�[������������ꏊ�ł���f�@�������I�ŋ������܂����A���҂ɂƂ��Ă��������������܂��B�h�N�^�[�����u���̗l�q�����ɍs���̂ɂ���ςł����A�����ɊŌ�w����������ȋ�ԂŁA���A�Ō�w���o���肷��̂Ɋ��҂̉������蔲���Ȃ�������܂���B

�i�T�j�@�_�H���ɑ����Ȃ��ꍇ�͐S���I�ɑ������������܂��B���Ƃ��NJ����Ȃ����w�͂����ׂ��ł��B

�i�U�j�@�f�@���Ə��u���͒ʏ��̕����ɂ��܂��B�r���݂̐}�ʂ��ƊŌ�w�͐f�@���ň�t�̎w�����A���҂̌�ɂ������čs���A�h�A��߁A���A���u���̃h�A���J���������u���ŏ��u�����邱�ƂɂȂ�܂��B�����ɂ������ő�ς����ȍ�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B

���A���̂悤�ɋ����f�@���A���u���ɌʂɃG�A�R����u���ƃT�[���X�^�b�g�̓���肪�������A�ɂ�肷���ɔM���Ȃ�A�����Ɋ����Ȃ��Ă��܂����҂ɂƂ��Ă��ǂ����ł͂���܂���B��͂�A��̕����ɂ��ăG�A�R���P������ʂɎg�p����̂��ŗǂł��B

�i�V�j�@�E���p�̕֏��̔����A�ҍ����C�X�ɍ��������҂���^���ʂɌ�����̂̓C�[�W�[�~�X�ł��B�@�@�@�@

���@��L���_�܂� |

|

| �֏��̔���������ƃf�U�C�� |

�i���j�@�f�@���A���ɏ��u������Ís�ׂ��s���̂ɏ\���ȍL���Ɋm�ۂ��邱�ƂƓ��������ɂ��邱�Ƃł��B���̂��߁A���ʂȋ�Ԃ��Ȃ������Ƃ��������܂����B�@�@

�@�@�L���̕������Ȃ�ׂ��Ȃ����B���̂��ߎ�t���̕����̒��ɑg�ݍ��ށB

�A�@�E���p�̌��փz�[���͈�ʓI�ɂ��̋K�͂ł���Εs�v�ł��B����D�܂����̂ł����A���҂̌��ւƋ��p�ł��܂�Ȃ��Ǝv���܂��B���Ђ̎Ј������җp�̌��ւƓ����ŗǂ��Ǝv���܂��B�Q�e�i���g���l�����r���ŁA���܂��܌��֔����Q�J�����邩��ƌ����Ă����P�ɗ��p����̂ł͂Ȃ��P�J�����������ǂ�������l���鎖���K�v�ł��B

�B ���̋K�͂ł���A����݂��Ȃ��ŐE�����⏈�u���ɐ���@��ݒu���Ă����v�ł����A�~�j�L�b�`���A���b�J�[�͐E�����ł��\���ł��B

�� ����ł����u���A�f�@���̍L�����m�ۂł��Ȃ��Ƃ��̓h�N�^�[�����]���ꂽ�ҍ����̈֎q�̐����b��I�Ȋۈ֎q�Ŋm�ۂ��Ăł��f�@���A���u���̍L���͊m�ۂ��������ǂ��Ǝv���Ă��܂����B

|

|

| �f�@�����珈�u��������i�J�ƑO�j | �@�@�v�H��̏��u�� |

|

�i���j�@�O�ς͂��ꂢ�Ȍ����ŁA�J���L�����̑��͏�����V��܂ł���ƂĂ����邢�C���̗ǂ������ł��̂ŁA���̕����͑S�Ċ��҂̃X�y�[�X�i�ҍ����j�ōl���܂����B����Ƌ��ɁA�a�@�̂悤�ɖ��C�Ȃ��ҍ����̃C�X�̕��ו��ł͂Ȃ��H�v�������Ƃ���ł��B�a�@�͍L������ǂ��̂ł���������@�ɒP���ȕ��ו��͖��C�Ȃ����̂ł��B |

|

|

�i���j�@�������ݒu���ǂ����邩�͓���Ƃ���ł��B���[�^���[�ɖʂ��������Ȃ̂ł����炭�����������Ƃ��ɂ͕K�v�Ɏv���܂����B�����C���̒Ⴂ�n��ł��̂œ��ɓ~�B�A���A���������s�\�ł���K���X�ʼn��O�L���肷�葤�ɕ��h��ݒu���邱�Ƃ��l�����܂��̂ŊJ�ƌ�ɗl�q�����čl���邱�Ƃɂ��܂����B

|

�� �@B�D�v�}�ʂɂ�����R�[�i�[�@ ��

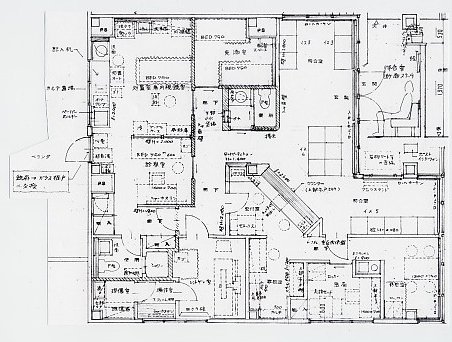

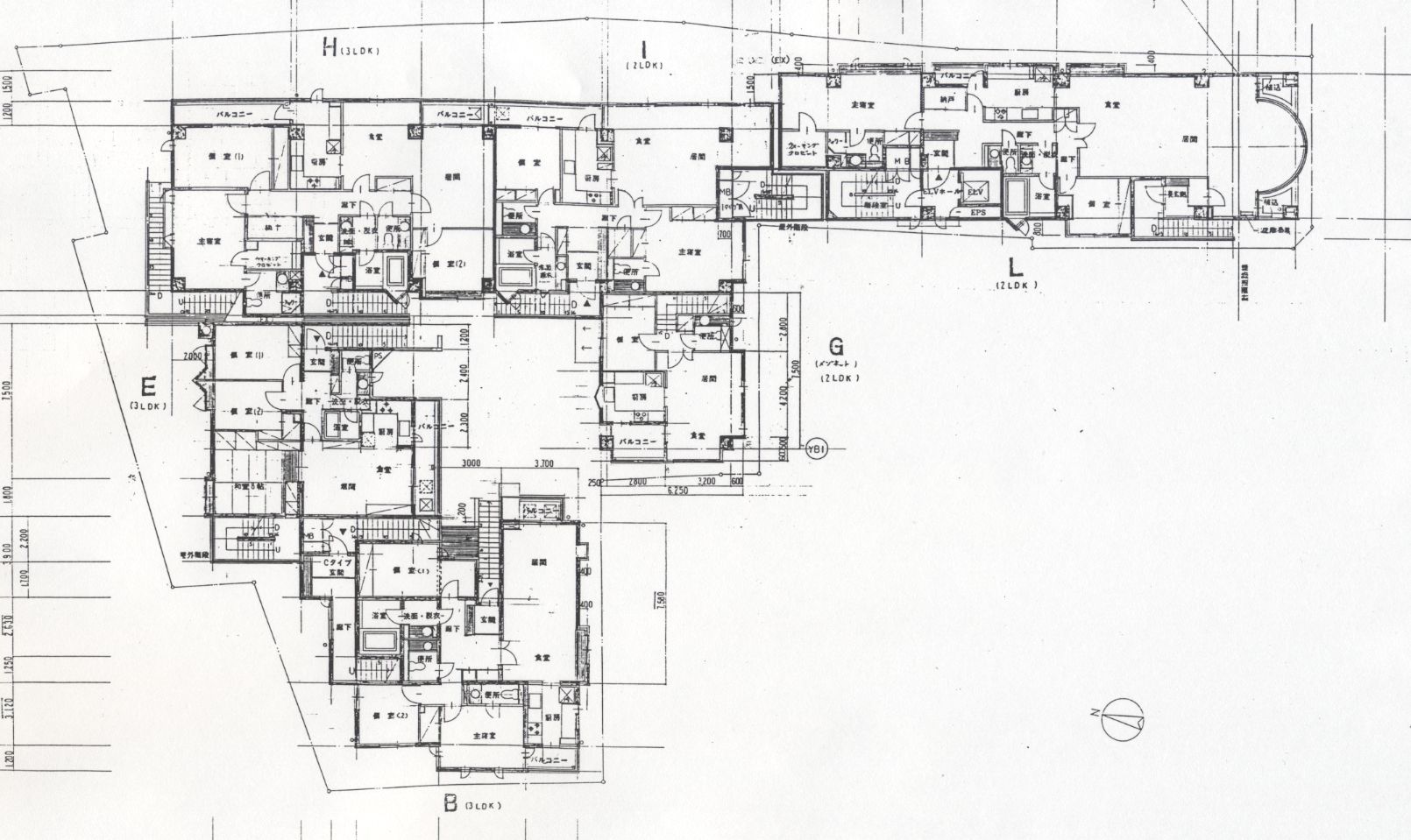

��@���z�̐v�́A�������l������ȂǕ��ʌv�悪�ƂĂ��d�v�ł��B���������̐v�}�ʂň�@�v��|����������R�[�i�[�ł��B

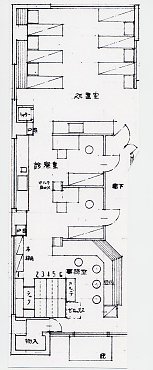

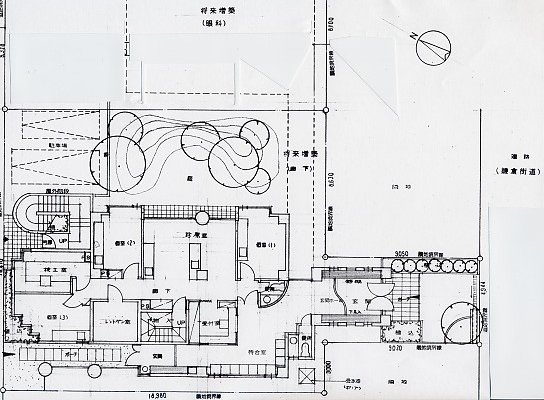

���@�n���Ȉ�@�i���ȁE�畆�ȁj

|

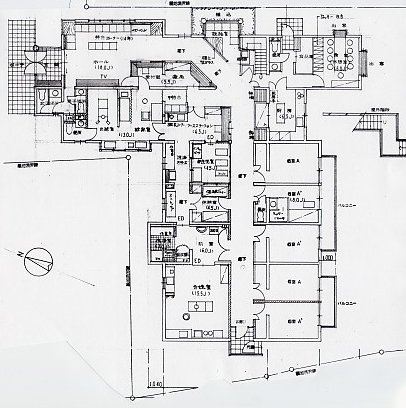

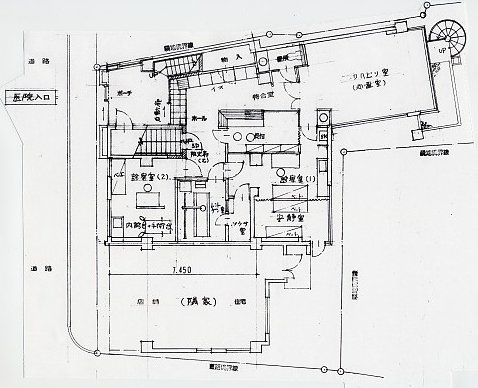

�����x�O�ɂȂ�ꏊ�̂Q�K�͏Z��̈�@���p�Z��B���f���l�����X��҂�ڎw���h�N�^�[�̈�@�B�S�̓I�ɃV���v���Ȍ`��ɂ��A���H���̌�����ʂɋȖʂ̕ǎ萠��A�͂�݂��A�R�X�g�z�����Ȃ���C���[�W��܂����B�����͔��ɃV���v���ł��B���u���͊�]�ŏ����傫�߂ɍL��������Ă��܂��B��@�͖�̎p���厖�ł��B�ҍ����O�ɏ����ȃT�����[���I�ȃK���X����X�y�[�X��݂���̒g���������i�Ƃ��čl���܂����B�A�v���[�`���̓e���X�O�̑傫�ȃK���X���̖�����Ŗ���ق�̂薾�邢���͋C���C���[�W���܂����B���]�Ԃł̊��҂������ꏊ�Ȃ̂Ŏ��]�Ԓu������m�ۂ��Ă��܂��B |

���̑���

�i�P�j���H����茩���Ƃ��ɁA��@�|�|�`���x������������ƃ}�C�i�X���ʂɂȂ�̂ŁA�Ȃ�ׂ��������������v��B

�i�Q�j���l�p�Ȍ����Ȃ̂Ń����n�������邽�߁A�P�K�A�Q�K�ɂ͈ӎ��I�ɉ��ʂ�t����B

�i�R�j��@���ɗ͑傫�������邽�߁A�P�K�̓��H���͑S�Ĉ�@�Ƃ���B

�i�S�j�ҍ������f�@���܂ŋ���������v���C�o�V�|�͕ۂ����̂ŁA�f�@���y�я��u���̓�����͔��ł͂Ȃ��J�|�e���Ƃ���B

�i�T�j��t��蒓�ԏ�A�y�сA�̂̕s���R�Ȋ��҂̏ꍇ�Ɏ��F�ł���悤�ɍl������B

�i�U�j�A�����M�[���҂��f�@���z�����Â�����Ƃ̂��Ƃŏ��u����芳�҂��O�����邱�Ƃ��ł���悤�ɂ���B

�i�V�j�߂��ɂ���������K���Ȗ�ǂȂ��̂ŁA�������x�@����ǂ��\�Ȃ悤�ɔz���B

�i�W�j�����g�Q�����͊�]�łق�̏����L�߂ɐv�B

���@�s�����Ȉ�@�i�����ȁj

|

�x�O�̏����Ȉ�@�ł��B�����ɏZ����v�悵�܂����B�x�O�Ȃ̂Œ��ԏ�͏o���邩���葽���m�ۂ��܂����B�����ȂŊu���ҍ���������܂��B�f�@���͏��u�����p�Ń����g�Q�����ɂ͐f�@���������悤�ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃɂ����L���͕s�v�ƌ������ƂŌv�悵�܂����B |

���@�r���`�O�Ȉ�@

|

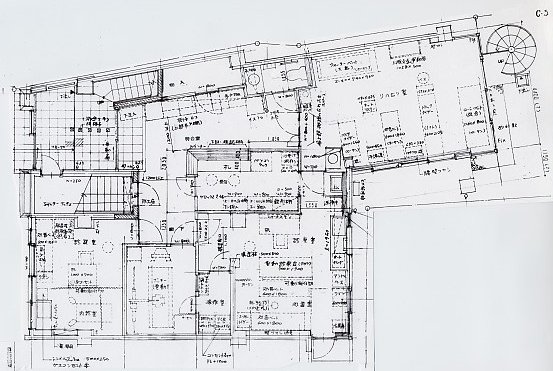

���łɁA�J�Ƃ���Ă��Ĉړ]�V�z�̂P�K����}�A�Q�K���S�ʃ��n�r�����A�R�K���@���A�E�����̂R�K���Ĉ�@�r���B�T�O�O�l�^���̊��҂����u�ł��铮���d���̈�@�Ƃ������Ƃ̗v�]������܂����B���n�r���Ö@�m�P�T�l�̑傫�Ȑ��`�O�Ȉ�@�B�������A�ג����̂ɂ͍l������ł��܂��܂����B���ʂɐv����ƍג������[���L�߂̘L���ɕ������A�����Ď��t���v�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�J�Ƃ���Ă���ꂽ�h�N�^�[�Ȃ̂ŗv�]�͖��m�ŏ�����܂������A�ҍ����̋������ƃ����g�Q�����B�e���鎖�̑������`�ł��̂Őf�@�����琔���̂Ƃ���ɑ���Ղ�ݒu���ė~�����Ƃ̗v�]�B����ɁA���Ґl���̑������炢���Ă���t�|�f�@���|�f�@������`���鏈�u���͏���Ȃ��Ȃ���ł��B

����Ŏv�������̂���t���S�T�x�U��A�ҍ������L���m�ۂ���Ƌ��ɁA��t���̊��҂ƘL�����s�������銳�҂̓��������܂��������Ȃ��悤�ɏ������f�@���|�����g�Q�����̌q������m�ۂ����v�����ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

���A��K�i�y�уG���x�|�^�|���S�T�x�U��Ƃ������ƂŁA�ҍ������L������t�̃J�E���^�|�������m�ۂ��A���A������O�σf�U�C���Ƃ��܂����B�����g�Q���t�B�����̕ۊǏꏊ�͂����Y�݂̎�ł����R���Z�b�g�⏼�t��̕ۊǂōL�߂̕������݂��܂����B

���̑�

�i�P�j�G���x�|�^�|�͏�p�����G���x�|�^�|�P�P�l���Ƃ��A�Ԉ֎q�����Ƃ��U���ʼn�]�ł���ŏ��̑傫�����m�ہB

�i�Q�j�P�K�j�q�֏��͎Ԉ֎q�Ή����l������B

�i�R�j�X�g���b�`���|�͌��ւ���f�@���܂ŁB�~�}���҂̏��u�͏��u���ōs���B

�i�S�j�Ԉ֎q�̊��҂͐��l�^���ɂ���B

�i�T�j���҂��K���h�N�^�|�̍����ɂ���悤�ɂ��鎖�B�i���f�@�j����A�f�@���̍����Ɏw�ߓ��̖�ڂ̊Ō�w���펞�t�����ߏ�����ݒu�B

���@�n�Y�w�l�Ȉ�@�i�Y�w�l�ȁj

|

�o�b�ō\�@�Ƃ���������܂����̂Ńv�����͂��̐���wo �傫���Ă��܂��B�P�K�Ɉ�@���̊��ҊW�{�݁A�Q�K�Ɏc��̈�@���ƏZ���z�u�����{�v��B�P�K�����ɖ��m�ȍL���L����݂��A�Ō�w�����l���ł��Ή��o����悤�Ƀi�|�X�X�e�C�V�����������̒��S�ɐݒu���܂����B�]����ʂ̂Ȃ�����`���͂Ƃ炸�A�a�������̂���L�����߂�悤�ɂ���B����ȊO�ɐf�@���|��p�������ԃh�N�^�[�p�̗�������݂��܂����B�����͓��f������X�g���b�`���|�Ŏ�p���܂Ŋ��҂��^�ׂ�悤�ɂ����Ă���܂��B�f�@���Ǝ�p�����߂��Ɨǂ��̂ł����A�Ō�w���l�����i�[�X�X�e�[�V�����Ɛf�@���̊W�A�V���������ߐe�҂��K���X�z���Ɍ��邽�߂ɂ��]�艜�ɓ������ʒu�ł͂Ȃ��ҍ����ɋ߂��A�Ȃ����A�i�[�X�X�e�[�V�����̑O��ʂ�Ȃ�������Ȃ��ʒu�ɔz�u����Ƃǂ����Ă���p�������̕��ɂȂ��Ă��܂��܂����B���m��ʐl�̐N�����h�����߂̃i�[�X�X�e�[�V���������ɕa���̂��銳�҃X�y�[�X�ƕs���葽�����s��������ҍ������̋@�\�ɕ����Ă��܂��B |

���̑�

�i�P�j�������֕��͑O�ʓ��H����̌��ʂ��l�����A�Ȃ�ׂ��Ԍ����L���Ƃ�B

�i�Q�j�O�ʓ��H�Ɨ����H��A������K�v�͍l����ꂸ�A������\�Ɨ��������\���͊��җp�A�����͎����E���̏o������A�y�сA�T�[�r�X���[�h�Ƃ���B

�i�R�j�V���������e����ɔ`����悤�ɂ���B

�i�S�j���҂ƐE���̓������ɗ͕�������B

���@�x���Ȉ�@�i���N�f�f�A�l�ԃh�b�O��ȃN���j�b�N�j

|

���N�f�f�A�l�ԃh�b�O����ȓ���ȃN���j�b�N�ł��B��͂�o�b�ō\�@�̐���̂��߃v��������������܂��B�l�ԃh�b�O�Ή��ɂ��Ă͏��K�͂ł����A�b�s�A�s�u�����g�Q��������܂��̂ŃX�y�[�X������܂��B�\��ɂ���x���ɑ����̊��҂͓���܂��A���҂̍X�ߎ����{���͕K�v�ł����a�������܂����p������A���A���f��ޓ��ɂ���Ă͐^�̑ҍ����̊ȒP�ȊԎd����ꎞ�I�ɓP�����đΏ����邱�Ƃ��l�������v�����ł��B |

���@�s���@��A�Ȉ�@

|

�ג����~�n�ɂR�K���Ă̈�@���p�Z��i�Q���яZ��j�̌��������v�悵���v�����ł��B�P�K�ɂ͎��@��A�ȁi�h�N�^�[�Q�l�j�{�畆�ȁi�h�N�^�[�P�l�j�Ɛe�Z�˂�݂��Ă��܂��B��搶�������ň�@���J�Ƃ���Ă��ăV�����̖��Q�{����܂����B�Â������̈�@�ł��̂łȂ��݂̊��҂����邱�Ƃ��l���Č����̑O�ɓ����V�����̖��v�悵�܂����B�ǂ����Ă��O�ʂ͒��ԏ�ɂȂ�܂��̂ŁA���Ɨp�Ԃ̎ԘH����@���փA�v���[�`�����ˁA����Ɍ����̓쑤�����Ɨp�Ԓ��ԏ���ɂ������Ƃœ쑤���J���A�Q�K�Z�ˋy�щ����̐e�Z�˂̂S�T�x�U�������̂��鋏�Ԃ̓���������m�ۂ����v�����ł��B

���@�r�畆�Ȉ�@

|

�K�͂̑傫���畆�Ȉ�@�ł��B�����h�N�^�[�Ƃ������ƁA�����̊��҂������̂ŕ��ʃv�����Ō������������A�Ⴂ�J�E���^�[�A�傫�ȃK���X�����Ŗ��邢�J���I�ȑҍ����Ƃ������Ȑ��𑽂��g���܂����B�J�Ǝ��ԑO����Q�C�R�l�ˌ��ő҂��҂�����̂Ō��֊O�̏����Ȗ��邢������K���X�̃z�[���ɊۃC�X�����o���Ă����z�����C���[�W���Ă��܂��B |

���@�l���Ȉ�@

|

�ۑ�́A���C�����H����̂X�������̘H�n��~�n��ʉ߂��Ĉ�@�ɓ��铮�������ł����B�߂�������搶����Ȃ��J�ƁA��t�͓�����t�Őf�Ô�̌v�Z������̂ł��̔z�����K�v�ł����B���ȁA��Ȃ͏����`�Ԃ��Ⴄ�̂Ŏv�����Č����𗣂��A�Ԃɒz�R��z�������ꂢ�Ȓ�����݁A���̒�߂Ȃ��璷���L����n���Ȉ�@�ɓ��邱�Ƃ��l���܂����B�[���ȏ�Ԃ̊��҂͊�Ȃ̊��҂ɂ͗]�肢�܂���̂ł��̂悤�ȍl���������܂����B���Ȃ͌��i�R���j����̂̎��Ȉ�@�ł��B���ւ͓��H�߂��ɐ݂��邱�Ƃ��l���܂������A��͂�ԂP��͂���悤�ɂ��Ēu���������ǂ��Ƃ������ƁA��t�܂ł̋����������Ȃ�Ƃ̔��f�ł��̕������Č��ւ�ݒu���Ă��܂��B�R�K���Ă̌����ł������֕����͕����ɋ}���z�̐�ȉ������̂��O�ւ̃A�s�[�����l�����܂����B |

���@�s���Ȉ�@

|

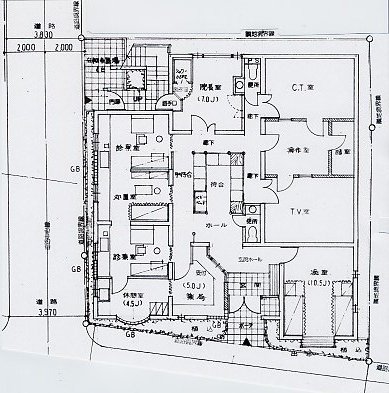

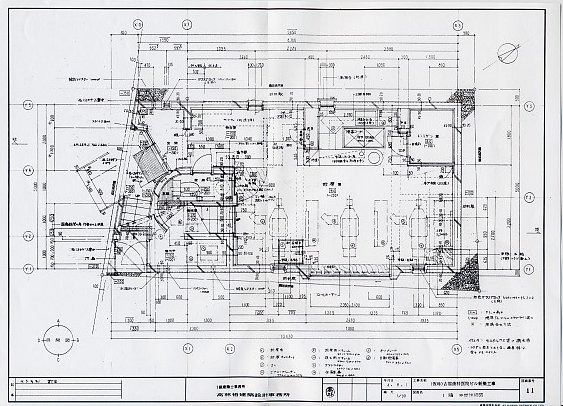

�R�X�g���l�����ăV���v���Ȍ`��ɂ��܂������A�h�N�^�[�̋����Ȑ��D�݂ɑ��āA��@���ւ̕��������݂̔��ȖʂɁA���A��@�|�[�`�A�Z��փ|�[�`�̓R���N���[�g�̊ے��Ƃ��܂����B�Q�K���Ăł����Q�K���Z��̂��߉����l�����A�P�K�͓S�R���N���[�g���A�Q�K�͖ؑ��̍��\���ł��B�����g�Q���͋����p�����g�Q���ł��̂ŏ��������������߂ł��B�ꏊ���x�O�̏Z��n�ł���A�����Ȃ��q����̂��߂ɂ��P�K�ɗV�ׂ镔���ƒ����Ő݂��܂����B��@���փ|�[�`�̉��Ƀ��C���c���[�i�q���V�����j��A���Ă��܂��B���ցA�ҍ����A��t�����͕����ł��̂ŁA�����A�Q�K�܂Ŏ����L�тėǂ������ɂȂ�Ǝv���܂��B�x�O�Z��n�Ƃ͂����]�莩��Z��ڗ����Ȉ�@���ǂ����Ǝv���A�O���ɕ����̌��������i���ցA�ҍ��A��t�j��ݒu���A���o�I�ɒʂ肩��͏Z��ڗ����Ȃ��悤�ɔz�����Ă���܂��B���̉���͍L���x�����_�ł��B�ǂ����Ă��Ȗʕǂ̌����ɂ������Ƃ̃h�N�^�[�̊�]�ł������R�X�g�I�ɕs�\�Ȃ̂ŁA�h�N�^�[�̂��߂Ɍ����s�\�i�\�Z�I�Ɂj�Ƃ��������ň�x�Ȗʕǂ̃v�������쐬���܂����B���ꂪ���}�ł��B |

|

�傫�ȋȖʕǂƏ����ȋȖʕǂ��������낭�g�ݍ��킹���Ȗʕǂ𑽗p�����v�����ł��B�����ɂ͍̗p�ł��Ȃ��v�����Ȃ̂őS�ʋȖʕǂɂ��悤�Ǝv���܂������A�f�@���A�Z�H���͂ǂ����Ă����ʂ��]��ɑ����Ȃ蒼���ǂɂȂ�܂����B�������A�O���猩���镔���͋Ȗʕǂɐv�������g���y���v�����j���O�ł��B�����ɍ̗p����܂��A���̂܂܂ł��������\���I�ɂ��Z�p�I�ɂ��A�Q�K�̏Z��v���������Ȃ��v�ł��B�\�Z���������̂܂܌��z�\�ł��B |

![]()

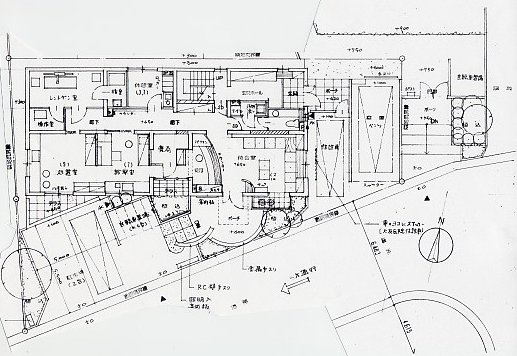

�� �@C�D���̈�@�v�A���C�v�̍l�����@ ��

�J�Ƃ���Ή��Ƃ��Ȃ鎞��͏I���܂����B����ɏ��������l������ƊJ�Ƃ͂܂������Ă����Ǝv���܂��B���A����A���q���̉e���������Ís�����l�������Z���Ԃŕς��悤�ɂȂ��Ă��܂����B���̂悤�Ȍ���������ɊȒP�ɂ́@�u���ʉ����邱�Ƃ��K�v�ł��v�@�ƌ����܂����A��̓I�ɂ͂Ȃ��Ȃ��C���[�W�ł��܂���B���f���d������Ƃ��h�N�^�[�T�C�h�ł��l�����Ă���Ǝv���܂����A���z�T�C�h���������Ăł��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���ʉ��Ƃ����ƍő���I�Ȓ�Ă͗]��Ӗ����Ȃ��܂���B���A�P���ɃA���j�e�B���d������Ηǂ��Ƃ������̂ł�����܂���B���҂ɕK�v�ȏ�ɂ����˂邱�Ƃ͋t���ʂł����A�M���Ȃ�Ȃ����x�Ɋ��҃T�C�h�̂��Ƃ��l��������@��ڎw�����Ƃ͏d�v�Ǝv���܂��B���̂��߂ɁA���܂ňȏ�Ɍ��z�T�C�h�����@�Ƃ��������ɍv���ł��邱�Ƃ������Ă���悤�Ɏv���܂��B

�P���ɊԎ��v������̂ł͂Ȃ��A�X�̈�@�ɂ��ď������邢�W�]�����Ă��@���A�h�N�^�[�͈�ÂƂ����T�C�h����A���͌��z�T�C�h�����Ă��A�h�N�^�[�̍l������܂��ċ����ň�@��グ�Ă�����Ǝv���Ă���܂��B

��@�͌�ʂ֗̕�������̖L�x���ɂ�荡��Ƃ����I��鎞��ɂȂ�Ǝv���܂��B��@�̓h�N�^�[�̃C���[�W�i�f�@�Z�p��C���[�W�j�����R��ԏd�v�ł����B

�Ⴆ�Ό��z�T�C�h����l���܂��ƁE�E�E�E

�i�P�j�@�h�N�^�[��E���̐f�@��Ή����͓��R�Ƃ��āA�����Ƃ��Ă���͂芳�҃T�C�h�ɗǂ��C���[�W�������Ă��炢���s�[�^�[�ɂȂ��Ă��炤���Ƃ͓��R�ł������R�~�����҂������Ƃ���ł��B���̏ꍇ�A�����ɗǂ��C���[�W�������Ă��炤���Ƃ��d�v�ł��B���̂悤�Ȏ��_�ōl����Ƒҍ����̓�����֏��̃C���[�W�͏d�v�ł��B

������Ƃ����āA�ҍ������z�e�����݂ɂ��āA�����R�[�q�[�����߂�悤�ɂ���̂ł͂Ȃ��A�a�C��f�Ă��炤��@�Ƃ��Ă̑ҍ����ł��邱�Ƃ���E���Ȃ����x�̃C���[�W�ɑ���ׂ��Ǝv���܂��B

�i�Q�j�@��@�̌��ꏊ�ɂ���ẮA�搶�̎��Ɨp�Ԃ������Ԃ̏ꍇ�͎Ԍɂɓ����A���邢�́A�����ɂ����ꏊ�ɒ��Ԃ���z�����l����K�v������Ǝv���܂��B

�i�R�j�@�Y�Ȃł���Ό��N�l�ł��B�S�ɂ�Ƃ肪����z�e������e�@�̂悤�ȓ������l�����܂��B�A���A�V���������Ƒ����O����`����ƂƂ��ɖh�Ƃ�q���ʂ��l����K�v������ȂǓ��R��@�Ƃ��Ă̓��ꐫ�͂���܂��B���Ȃ͎����̎����͂ł͒����Ȃ��Ƃ��ɗ��@����̂ł�����s���ȋC�����������Ȃ���҂��A�f�@���܂����猚���̏d�v���A�����̏d�v���͎Y�Ȃɔ�ׂ�Ƒ����Ⴂ�Ǝv���܂��B�������Ȃ���A�a�C�̏d�x�͂܂��܂��ł�����ҍ����̓����͋C��z��ׂ��Ǝv���܂��B

�i�S�j�@�ŋ߂̐l�̌X�����l������K�v������܂��B�Ⴆ�A�ŋ߂͂��ꂢ�Ȃ��̂��D�܂�܂��B�]��悢���ƂƂ͎v���܂��R�ۏ��i����������o��鎞��ł�����A�D�ނƍD�܂���Ɋւ�炸�����ȃC���[�W�͑�ł��B������Ƃ����āA�₽�������̌����ɂ��Ă͂����Ȃ��̂ł��B

�i�T�j�@�����g�Q�����ł͊��҂͗��ɋ߂���Ԃł��B�@�B���傫���₽�������܂��B�����̃����g�Q�����͔��F�̕ǂ������Ǝv���܂����A�B�e�Ɏx�Ⴊ�Ȃ����x�ɂ����ƒg���݂̂���������ǂ��Ƃ����v���܂��B�����A���≘��̖�������܂����̏����l������̂ł͂Ǝv���Ă��܂������ۂɖ̏��ł������Ƃ͂���܂���B

���X

�Ⴆ�Ή��C�ő厖�Ȃ��Ƃ́E�E�E�E

�d�v�Ȃ��Ƃ́A���C�H�����̕@���Ԃ��ɗ͏��Ȃ����邱�ƂƁA�H�����̊��҂ւ̈��S�z���ł��B�w�̉��C���悭�������܂��������悤�Ȃ��̂ł��B���̂��߁A�@���Ԃ��Z���o����̂ł���Ί����ȉ��C�������]���ɂ��邱�Ƃ��l����K�v������Ǝv���܂��B���܂ł̊��҂����̈�@�ɍs�����s�[�^�[�łȂ��Ȃ�\��������܂�����B

�@���Ԃ�Z�����邽�߂̍H���v����H����ЂɈ˗�����̂ł͂Ȃ��A�v�̐l�Ԃ��v�i�K�̂��̉������ɕ�����H���v����l������ł̐v���ƂĂ��K�v�ł��B���������āA�v�҂ɂ��H���̒m���i�H���̒i��蓙�̒m���j���K�v�ł��B

���A�\�w�̎d�グ����̂���Ǝv��ʂ��Ƃ������܂��B�肽���������̐v�}�ʂł̓R���N���[�g�ǂɂȂ��Ă����̂����ۂ̓u���b�N�ς݂ɂȂ��Ă�����i���ۂɂ���܂����j�A���A���̋t�Ɋ����v�}�ʂł̓u���b�N�ǂŕ`���Ă����Ă����ۂɂ̓R���N���[�g�ǂŁA���܂��܁A�u���b�N�ǂƎv���\��̉��C�v������Ă����ꍇ�ɃR���N���[�g�ǂ��ėǂ����ǂ����̔��f��v�҂�����K�v������܂��B���ɉȂ��ƌ��߂��Ƃ��̓v������ύX����K�v������܂��B���̂悤�Ȏ��ɑ��đΏ��ł���\�͂��v�҂ɂ͕K�v�ł��B

��ʓI�ɓS�R���N���[�g���̃R���N���[�g�ǂ͍\���I�ɗ]�T�������Ă��Ȃ������ǂ��Ǝv���܂��B���ɏo����������x����Ȃ��ꍇ�ɂ��ɗ͍ŏ����J���Ƃ��A���̏ꏊ�̃R���N���[�g�ǂƂ̍\���o�����X���l�����Ȃ��狭�x�⋭�����A�O�Ɠ����悤�ȋ��x�����ǂɂ���Ȃǂ̔z�����K�v�ł��B��͂�Ȃ�ׂ��\���v�������Ɍ������˗����ׂ��Ǝv���܂��B

�����ȊJ�����J���Ă���ʓI�ɂ͂����Ɍ���������킯�ł͂���܂��A�N���b�N����������A�n�k���Ɉꕔ�j��̉\��������܂��B���Ղɋ�̂����Ƃ͔�����悤�ɂ������ł��B

�f�@���̍H���̉���A�U���͗ǂ��搶������N���[�������܂��B�x�݂̓��⎞�ԊO�ɂ��̂悤�ȍH��������悢�̂ł����A���낢��ȐE�킪���G�ɗ��ݍ������z�H���͒i��肪�ƂĂ��d�v�ł���A���̂悤�ȑΉ�������ƒi��肪����H�����Ԃ̑啝�ȉ����ɂȂ肻�ꂪ�H����ɉe�����Ă��܂��܂��B���������āA���̏�̏��Ŕ��f���邱�ƂɂȂ�܂��B���ɁA�J�ƒ��̉��C�H���͍H���ɂ��������d�͓��ɋC��t����K�v������܂��̂ŁA���z��Ђ����������ȂƂ��������������ǂ��Ǝv���܂��B

�Ⴆ�ΐ�������܂މ��C�ɑ厖�Ȃ��Ƃ́E�E�E�E

��搶�i�e�搶�j�͓��R�Ȃ���A���܂܂ł�����ƈ�@���o�c����Ă����̂ŁA�Ȗڂ���搶�ƈ��Ȃ��ꍇ�͓��ɂ��܂܂ł̉����ň�@������ς�����x�̗\�Z��������Ȃ����@���l������ꍇ�������Ǝv���܂��B����ɔ����Ď�搶�i�q�搶�j�́A���ɓ����ȖڂƂ��Ă���w������A���R�A�e�Ƃ͐��オ�Ⴄ�̂ő����Ⴄ������f�@���@�������قȂ�ꍇ�������A���̂��߂̈�@���C�ł����ɁA���C����̂ł�����̍ۂȂ�ׂ��啝�ɂƍl�������ł��B���̏ꍇ�́A���R�A�Ԏ��܂߂��傫�ȉ��C�ɂȂ��p������������܂��B��搶���A��搶������Ȃ�̐������l�����Ɋ�Â��Ă��܂����e�q�ԂŒ�������K�v������܂�����O�ғI�ȗ���Őv�҂��͂���ƃX���[�Y�ɍs���ꍇ������܂��B

��{�́A��搶�������̂ƂȂ��@�o�c���X���[�Y�ɍs����������X�̏������N���A���Ȃ��瑢�邱�Ƃ��d�v�ł��B

�܂��A��搶����@�̎�̂ƂȂ�T�N����P�O�N���炢�܂ł͓�����ς�����x�ʼn��C���A���̌�A��搶������܂ł̊J�Ə�Ԃ��l���ɂ���啝�Ȉ�@���C����������̂���ʓI�ɂ͓K�ȍl�����̂悤�Ɏv���܂����A�����Ƃ�������Ȃ��Ƃ���ɓ��������܂��B

�Ⴆ�A�n���̏ꍇ�͈�ʓI�ɐ搶�e�q�ƒn��Ƃ͋����ʎ�������e�搶�̊��҂͎�搶�ւƈ����p����Ă����ƍl�����܂����A�s��I�ȏꏊ�ł͈�@�ߏ莞��ł�����A�n�搫�������A��ʂ̕ցA���ʂ̑�������̊��҂���@��I�Ԏ���ɂ́A��搶�̊��҂���搶�̊��҂Ɉڍs���邱�Ƃ͍l���ɂ����ꍇ�������Ǝv���܂��B��搶�́A��搶�Ŏ����̊��҂𑝂₷�w�͂��K�v�ɂȂ�Ǝv���܂����A�����l����ƁA���̂悤�ȏꍇ�̈�@���C�͎�搶�����҂𑝂₵�₷���悤�ȉ��C�A���ꂪ�啝�ȉ��C�ł���A���̂悤�ȉ��C��ڕW�ɂ�������ǂ��Ɣ��f����܂��B�������A�\�Z�͑厖�ł��B���̎���ɂ͂��̎���̓����z������܂��B

�R���T���^���g�̕K�v���E�E�E�E

��@�͕a�@�����ꐫ�������A���A���n�ꏊ��搶�l�̍l������A�Ƒ������܂ތl�I�ȗv�f�������e������錚���ł��B���������āA���̈�@�A��@�ŗႦ�Ȗڂ������ł��A���̐搶�ɂƂ��Ă��悢��@�̉͑�������Ă���Ǝv���܂��B���̂悤�ȓ���ȗv�f���l������������A�搶���Ɛ^���ɑł����킹�ł���M���W�����ׂ�R���T���^���g���K�v�Ȏ���ɂȂ��Ă��Ă��܂��B�a�@�ɂ̓A�����J�قǂ͐i��ł��Ȃ��Ă����̂悤�ȃR���T���^���g�͑��݂��܂�����@���x�̏��K�͂Ȃ��̂ɂ͂���܂���B

��@�ɂ����č��܂Ő搶��ʂ��ĐڐG�����R���T���^���g�́A����Ê��̔̔���Ђ��T�[�r�X�ŃR���T���e�B���O�����Ă�����A�����̉�Ђ̗��v���d���߂���֗����I�ȃR���T���^���g���قƂ�ǂ̂悤�Ɏv���܂��B���̏ꍇ�A�ő���I�Ȏ�@�̃R���T��������̂ő傫���͓��݊O�����͂���܂��A�e��@�A��@�ɂƂ��Ă��悢�R���T���g�͌�����Ǝv���܂��B���͑I��鎞��A��������A���̌X���������Ȃ�Ǝv���鎞��ɂ���ł͋����͂�����܂���B���Ƃ����āA���ꂾ���ꂾ�Ƃ����ĊԈ�����R���T��������A�ő���I�Ȏ�@�̌��ʂ��͈����Ȃ��Ă��܂��܂��B����������Ƃ���ł��B

�Ⴆ�Ύ���ł����A��@�J�Ƃ���ꍇ�̂��̏ꏊ�ł̐��芳�Ґ��͈�Ï��Г��Ń\�t�g�ŎZ�o�ł��܂����A����Ȗڂ̈�@�̑啝�ȉ��C�����Ă���Œ��A�ߑO�ɓ����Ȗڂ�W�Ԃ����@���p�Z����݂���n�߂܂����B����̓\�t�g�ł͂ǂ����悤���Ȃ��o�����ł��B

�����l�����͎̂ߑO�̈�@����ɏv�H�������҂��Ăэ��ނ̂ł͂Ȃ��A�����I�Ɍ��āi���R�����ɂ킽�肻�̂悤�ȏ͕ς��Ȃ��̂ł�����j�A�ߑO�̈�@�Ƃ̑�����ʁA�����̊��҂�@�ɂ����Ă��炦��悤�ȍl�����Ō��z�I�ɍl�����邱�Ƃ��������܂����B���܂��܁A�ʗ\�Z�Ō����O�ǑS�ʂ����ꂢ�ɐ��������������Ƃ̗v�]������܂����̂ŁA�h�N�^�[�̗��������A�O�ǂ͂��̂܂܂ɂ��Ă��̗\�Z��S�z���։��̃O���[�h�A�b�v�ɂ����̂����̎ʐ^�ł��B�O�ǂ́A�o�c�ɂ�Ƃ肪�o������ł��H���̂��߂̕@���l���Ȃ��ŊȒP�ɏo���܂��̂ł��̂悤�ɒ�Ă��܂����B

�@�@�@

�H�����ł̕ύX�ł��̂Őv�I�ɂ͑�ςł����A�h�N�^�[���s�����Ƃ͎v���܂������A���ʓI�ɂ͊��Œ����܂����B�����A���̕��@���S�Ă̏ꍇ�ɍœK���Ƃ͌����Ȃ��Ǝv���܂��B���̓s�x�A�ɉ����čl���Ă������Ƃ���ł��B

|

|

�������F�@���̍D���Ȑ[���w�������ł߂̃C���h������h�N�^�[�ɂ��C�ɓ����Ă��炢�����ǂɎg�p���܂����B���X�̌��։��̍l�����ł����A��@�Ƃ����C���[�W���Ȃ��悤�ɂ���Ƌ��ɁA�]��Β���ǂ����Ȃ��Ǝ���ĕt�����悤�Ɍ����܂�����A�ʍs�l�̐S���I�Ȗʂ���l���Đ�\��͈͂��l���܂����B�l�͈ӊO�ƑS�̂����Ȃ����̂ł��B���̏؋��ɂQ�K�����̊O���͗]��L���ɂȂ��͂��ł��B��둤�͊����̂܂܂̊O�ǂł��B�v�H��A�m���Q�N���x��ɐ���������܂����B

�f�U�C���̗ǂ����������������ǂ����Ƃ͓��R�ł����A����������̌������݁A���邢�́A���C�ɂ��搶�����C�����̏�ŁA���d���ɑ��ĐϋɓI�ɂȂ�A���̋C�������������A���̌�̉��C�܂ߎ~�߂邱�Ƃ��o���A�ǂ��Ӗ��Ōo�c�ɂ����f���A�搶���Ɨǂ��W�ŕ��ݑ������錚����ł���Ǝv���܂��B

�����ڎw�������̂́A�搶���ɂ��̂悤�ȃR���T�����ł���v�������ł��B

![]()

�� �@D�D���̑������R�[�i�[�@ ��

���D���������̎d���ւ̎��g�ݕ�

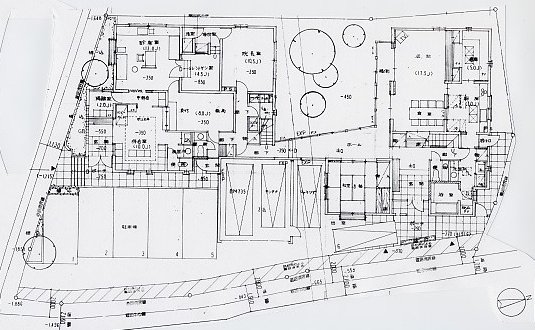

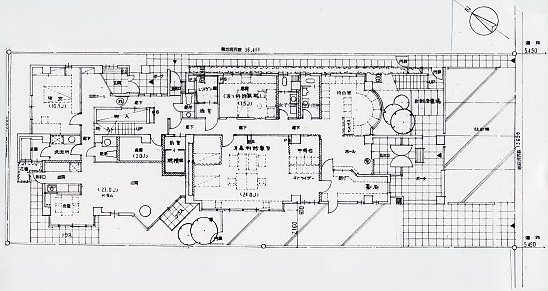

�V�z�����̏ꍇ�Ƀv�������肵����A�ǂ��쐬����@�P�^�T�O�̃X�^�f�B�͌^

���̒i�K�ōr���`���m�F���������ɑ��邱�Ƃ̂���@�P�^�P�O�O�̖͌^�i�����͌^���v�挚���j

| �i�P�j | �h�N�^�[������Ɋ�]���Ȃ�������A�v�]���ꂽ�K�v��������P���ɔz�u�v����̂ł͂Ȃ��A�G�k�����ʂ��Đ搶�̍l�����⏔�X�̏������i���n�����A�f�@���@�A�E�E�E�j���o���A��Ă��Ȃ���搶�ƍœK����T���Ă����܂��B |

| �i�Q�j | �h�N�^�[�����A�Ō�w�����A���ғ��������l������͓̂��R�ł����A�b���d�v�x�f���Ȃ���v���Ă����܂��B |

| �i�R�j | �S�R���N���[�g���A�S�����A�ؑ��A�S�Đv�\�ł����A��]���Ȃ���œK�ȍ\�@���������Ă����܂��B��ɗ\�Z���e�����܂����B |

| �i�S�j | �H����Ђ̓h�N�^�[����̎w�����Ȃ��ꍇ�́A�����I�ɂQ�`�R�Ђ̋������D�Ƃ��A���ϋ��z�Ƃ��̌��݉�Ђ̋Z�p�𑍍͂����f���Ȃ���h�N�^�[�ƌ��߂Ă����܂��B���������͉e������W������邽�ߌ��܂������݉�Ђ͍��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��̂ň˗��������̍H����Ђ͂���܂���B���̓s�x�A�œK�Ǝv�����ЁA�Q�C�R�ЂɌ��ς��˗����܂��B |

| �i�T�j | ���ςɎQ�����錚�݉�Ђ������ɂƂ��ď��߂Ă̏ꍇ�́A�K���A���̉�Ђ̏v�H�����Q���ȏ�A�H�����̕����P�������ɍs���Z�p�͂f���܂��B |

| �i�U�j | ����l�̏Љ�ŃN�����O�����̊J�Ǝx�����������K�͉��C�̈˗����v�H������@�͂���܂����A�^�C�A�b�v���Ă����Ï��Ђ�����܂���B |

| �i�V�j | �ł����킹���d�������d���̎d�������܂��B���Ɋ��v�������쐬����O�̑ł����킹�͓��ɏd�����Ă��܂��B |

| �i�W�j | �V�z�̏ꍇ�A�S�R���N���[�g���A�S�����̐ݔ��v�A�\���v�́A���������̐ӔC�ɂ����ĊO���̐ݔ��A���邢�́A�\���v�������ɊO���v���܂��B�ؑ��̏ꍇ�́A�ꍇ�ɂ���Ċ�b�̂ݖؑ��ɋ����\���v�������Ɉ˗�����ꍇ������܂��B |

| �i�X�j |

�����̊T���̎d���̗���� �i�W���I�Ȏd���̐i�ߕ��j ���߂đł����킹���s���A�P��`����̑ł����킹��A��惌�|�[�g�A���邢�́A���}�i�P�^�P�O�O���ʐ}�j���P�T�ԁ`�P�O�����x�ō쐬���܂��B |

|

���̑ł����킹�ƁA����ɔ����C�����ʐ}�A�y�сA��惌�|�[�g���h�N�^�[�ɒ��T���v���������肵�܂��B���̎��_�̃X�P�b�`�}�́A��Ê����������X�P�b�`���쐬���ł����킹����B |

|

�h�N�^�[�̊T���v���������ŁA�v�_�Ē����{�i�I�Ȑv���J�n���܂��B���ʂ͖{�i�I�Ȑv�ɓ���O�ɊT�Z���ϗp�̎������쐬���A����P�Ђ̌��݉�ЂɊT�Z���ς��˗����\�Z�I�ɑ�܂��Ɋm�F������ɖ{�i�I�Ȑv���n�߂܂��B ���������̏ꍇ�A���߂đł����킹���Ă���v�_��܂ł̊��Ԃ͐V�z�̏ꍇ��ʓI�ɁA��S�����`�V�������x�ł��B ���C�⌚�������̍H����p�̔��f����������̏ꍇ�͊T���v���������A�T�Z���ς����݉�ЂɈ˗����A���̌��ʂŃv�������̒��������A��܂��ɖ�肪�Ȃ��Ȃ������_�Őv�_������Ē������ƂɂȂ�܂��B |

�i10�j |

�ł����킹�́A�y���j���A��܂߂��ł����\�ł��B���[���̂��Ƃ�Ɛf�@�̒��x�݂̂̑ł����킹�݂̂Ői�߂邱�Ƃ��\�ł��B���̏ꍇ�́A�����Ŏ��⎖�����X�g�쐬���čs�������Ŏ��₵�A�����̍��ڂ��h�N�^�[�ɑ������Ē������ƂɂȂ�܂��B�����т��������ɂȂ�o����K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��B |

�i11�j |

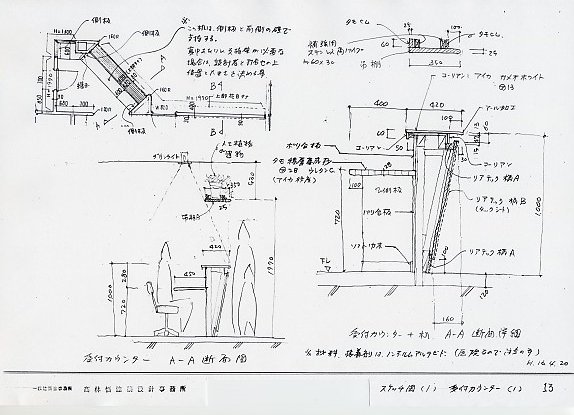

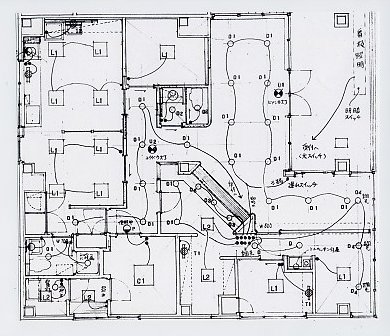

�������ɏd�v�Ǝv���Ă�����{�v�}�͉��L�̕��ʏڍא}�Ƌ�`�}�ł��B����ɑ厖�ȏ�قƂ�Ǒg�ݍ��܂�Ă��܂��B�i�V�z�̏ꍇ�j |

|

|

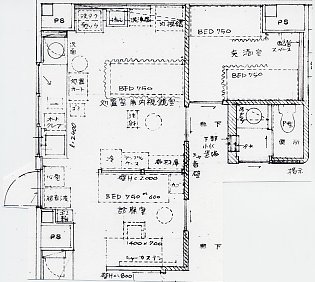

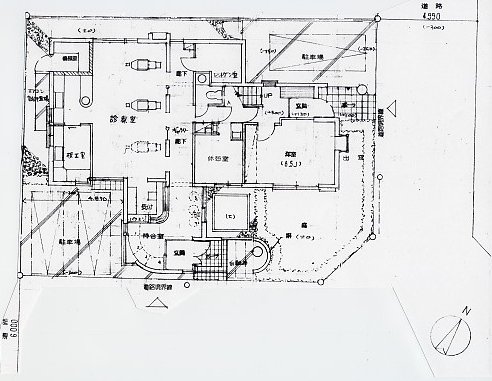

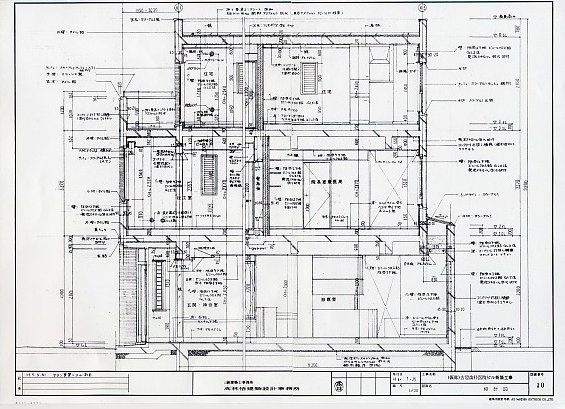

| ���ʏڍא}�̗� | ��`�}�̗� |

���C�̏ꍇ�͉��C���e�ɂ�蓖�������̐v�}�̓��e�͑����ς��܂��B�܂��A��{�I�ɐ��m�Ȑv�}�����O�ɏ����Ă��Ӗ����Ȃ��A�͂��߂ɊT���̐v�}���쐬���A���̌�͕\�w�̎d�グ�ނ���̂����Ƃ��ɉ��n���̂̏������Ȃ���A�v�́A�H�����Ɍ���̗l�q�����Ȃ���ڍאv���čs���܂��B����ŁA��̐��@�𑪗ʂ��Đv���邱�Ƃ����X����܂��B �e�i���g�����̏ꍇ�́A������H�����e�ɂ�葊���v�}�͕ς���Ă��܂��B�܂��A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�h�N�^�[�̈�@�J�Ɠ����T�����܂��Ă��܂��Ď��Ԃ��]��Ȃ��̂�����ł��B�f�����v���邱�Ƃ��d�v�ŁA���������ăf�U�C���I�ɑg�ݍ��݂������e�͉��L�̂悤�ɏڍ׃X�P�b�`��`���`���܂��B |

|

|

| ��@�J�E���^�[�ڍ׃X�P�b�`�}�̗� | �Ɩ��v��̗� |

��L�̂悤�ɁA�e�i���g�����̏ꍇ�͏Ɩ��v��͐ݔ��v�������Ɉ˗����Ȃ��œ��������ōs���ꍇ������܂����A�ꍇ�ɂ���ẮA�a�@�W���̓d�C�v�҂Ƀ`�F�b�N���˗�����ꍇ������܂��B����ȊO�ɂ��R���Z���g��p�\�R���R���Z���g�����K���v�悵�܂��B |

|

�i12�j |

��̓I�ȗ�Ƃ��Ă� �}�ʂŌ���ƌ��z�̃v���łȂ�����A�L������ۂ֗̕�����s�ւ��͂킩��Â炢���̂ł��B�搶�̐f�@���@���Ă��̍L���⓮���ŗǂ����Ȃ�ׂ�������悤�Ȍ`�Ŋm�F���܂��B �Ō�ɁA�搶���̊�]��A���������Ƃ��ɂ��̌��ʂ����邩�ǂ����̌������ƂĂ��d�v�ł��B���̂��߁A���̎���搶�Ɛ^���ɑł����킹�ł���M���W��z�����Ƃ��v�������Ƃ��đ�Ȃ��ƂƎv���Ă��܂��B��͂�A�����͈���ʍs�̑ł����킹�ł͗ǂ����̂͂ł��܂���B���̂��߂́A�v�������Ƃ��Ă̈�Òm���⊳�҃T�C�h���猩����ڂ͕K�v�Ǝv���܂��B |

�i13�j |

���}�݂̂̏ꍇ������܂����A���̏ꍇ�͍H�����Ɋւ�����̓h�N�^�[���g���������邱�ƂɂȂ�܂��B�ė��́A�H����ЂɎn�߂���ė��v�����������邱�Ƃ�ǂ����������Ă�������ɁA���A�A�h�o�C�X���H���������猻������Ă��Ȃ��Ǝ����I�ɏo���Ȃ��̂�����ł��B���������āA���}�쐬�݂̂̎d���̏ꍇ�͊��}���o������͗]�肨���ɂ͗��Ă܂���B�Ƃ������ƂŁA�Ȃ��Ȃ��h�N�^�[�ɂ͗������Ă��炢�ɂ����v���ł��̂ŁA�ǂ��ł����킹���ė������Ē����ꍇ�������}�݂̂̎d���͎Ă���܂���B |

���D��@�v�̌o����

| ���@�听���݇��ݐE���@�F |

�Z��J����}���V�����i���K�́`�����w�܂Łj�v����ȋƖ��łقƂ�njo���Ȃ��B |

| ���@�Ɨ��J�ƌ�@�@�@�@�F |

�听���݇��Z��Ɩ{�������@���v�𐔑����˗�����A���̎���ɂقƂ�ǂ̉Ȗڂ��o������B |

| ���@���݁@�@�@�@�@�@�@�F | ��Ђ���̈˗������́A�h�N�^�[�ɂƂ��Ă̍œK����Nj����ɂ����̂Ō��݂͈˗����Ă��܂���B�c�Ɗ����͂��܂���̂Ńz�[���y�[�W��Љ�ɂ���@�v�̎d�������Ă��܂��B |

| ���@�����̖ڕW�@�@�@�@�F | ���݂��Z��A��@���S�̐v���������Ă��܂����A��@�m����o���������܂����̂Ō��z��ʂ�����@�R���T���^���g���܂߂���@���璆���a�@�܂ł̎d�����ڕW�ł��B |

���D���������̓���

| �i�P�j | �f�U�C���\�͂͑听���݇�����͒��̏�ȏォ�ȁH�Ə���Ɏv���Ă��܂����������ł͔��f�s�\�B�f�U�C���X���܂ߔ��f�͂��C���������܂��B����ʐ^�ɂĂ����f���������B |

| �i�Q�j | ���ʌv��\�͂͐̂��玩���ł������Ǝv���܂��B���Ǝ{�݂ƈႢ��@�̏ꍇ�͕��ʌv��͂ƂĂ��d�v�ȗv�f�ł��B�v�}���f�ڂ��Ă��܂��̂ł������������B |

| �i�R�j |

���G�Ȍ`��╡�G�œ�������̕�������������\�͂͑听���ݎ��ォ�獂���Ǝv���܂����A���A�������낢�Ɗ����Ă��܂��B�����A�N��Ƌ��ɊȒP�ȕ������D���ɂȂ�͂���܂��B |

|

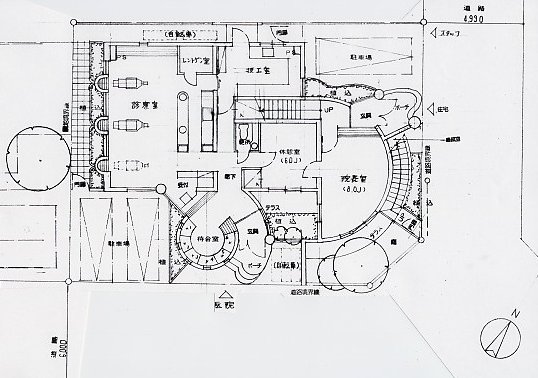

| �O�ς������ۂ͑������G�ȃ}���V���� |

| �i�S�j |

|

����ė��\�͈͂ꗬ�̌��݉�Ђ̌�������Ă��܂������A�o���������̂ŏ\������܂��B �^��@�̔z�؏̊ė� |

| �i�T�j | ��@�v�̂��߂̈�Òm���͂���܂��̂ŁA�h�N�^�[�Ƃ̑ł����킹�����Ȃ�[���ł��A����������ɔ��f�ł��܂��B���A�V�����������������肵�Ēm���Ă����܂��̂Ŗ��͂���܂���B |

| �i�U�j | �c�Ɗ��������Đ������肪����̂ł͂Ȃ��A�ǂ��Ƃ��[���W���������ɁA��i��i�i�ꕨ���ꕨ���j�˗����ꂽ�����J�Ɏd�������Ă����A�E�l�I�Ȏ�@��ڎw���Ă��܂��B |

| �i�V�j | �A����ꂽ���e�A�����Ɋւ��Ă͂��Ȃ�{���ʂł��B�P�U�N�Ԃ̉�Ћ߂Őg�ɕt���Ă��܂����悤�ł��B |

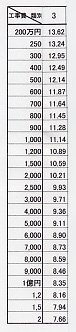

���D�v���Ɋւ���

�@

��@�̐V�z�����̐v���̊�{�͉E�\�ł��B�\�̍����͍H���������z�A�E�������̍H���������z�̎��̐v���Z�o�̂��߂̗����ł��B�Ⴆ�A5,000���~�̍H���������z�̌����̐v���́A�@5,000�~0.0911����455���~�ɂȂ�܂��B |

|

���D�Q�l�����P�F�@�H����

���������̓^�C�A�b�v�����H����Ђ͈����܂���̂ŁA���L�͈�ʓI�ȗ\�z���l�ŕ������ƂɈႤ���Ƃ����������������B���A�O�\�H�����͕ʂł����A�v�����ʂł��B�����{�݂̂̂̍H�����z�ƍl���Ă��������B

�i�P�j�V�z�̏ꍇ�@�@�@�F |

�S�R���N���[�g���F�W�T���~�^�@�ȏ�i�Y�Ȃ��Ɖ���j �S�����@�@�@�@�@ �@�F�V�O���~�^�@�ȏ�i�Y�Ȃ��Ɖ���j �@�@�@�i�A���A�V�O���~�ɋ߂������͊O�ǂ��`�k�b�ł̎��̍H�����z�ł��j �ؑ��@�@�@�@�@ �@�@ �F�V�O���~�^�� �ȏ� �H�����z�͈�@��p�r������@���p�Z��A�n��i�s�S�A�x�O�A�n���j�A���n�����i���X�X�E�E�E�j�A�{�H��Ёi��ʓI�ɗǂ���ЂقǒP���������j�A�Y�̗L�����X�̏����ɂ��ς��܂��B���A��L�͈�ʓI�ȗ\�z���z�ł��̂ŕ����ɂ���L��荂���H�����z�łȂ��ƕs�\�ȏꍇ������܂����A�t�ɁA�����H�����z�ʼn\�ȏꍇ�����蓾�܂��̂ł����k���������B |

|

|

�Q�l�ɓS�R���N���[�g���̑S�ʓI�Ȉ�@���C�i�قƂ�ǑS�Ă̏ꏊ�����C�A��������j�Ō��ϋ��z���Z�o�������ؒP���Œ��܂��B�X�̕����ɂ����C���e�͕ς�蓖�R����ɔ����H�����z���ς��܂��̂ŎQ�l�Ƃ��Č��Ă��������B ���܂ł̕�������\�z����ƁA�S�R���N���[�g���̌����̈�@���������C����ƁA �T�T�`�W�T���~�^�ؒ��x �A���A�ǎ��⏰�ނ݂̂��������邾���ł���Α��������H�����z�ł����A����Ɉꕔ���蒼�����邾���ł���A�Q�O���~��^�ŏo����\��������܂����A���C�͍H�����e�ɂ���āA���������̏ɂ���đ����ς��܂��̂ŁA���ς��肵�Ȃ����_�ł̍H���\�z�͑����̏ꍇ�A�s�\�ł��B |

�i�R�j�e�i���g�����H���F |

��ʓI�ɁA���Ԏd��𑽂��g�p���ȒP�ȁA�f�U�C����]��l���Ȃ������ōs���ꍇ�A��Ï��ЏЉ�̓����H����Ђň�ʓI�ɂ͂R�T���~�^�ؒ��x�Ǝv���܂��B ���������ŁA�v�E�f�U�C�����ǂ�������Ƒ���A�g�p�ޗ����ᖡ���A�K�v�ȏꍇ�͕ǂɎՉ��ނ����铙�̃e�i���g�����̏ꍇ�́A�T�O���~�^�ؒ��x�̎���͂���܂��B���������āA�R�T���~�`�T�T���~�^�ؒ��x�����ϓI�Ǝv���܂��B |

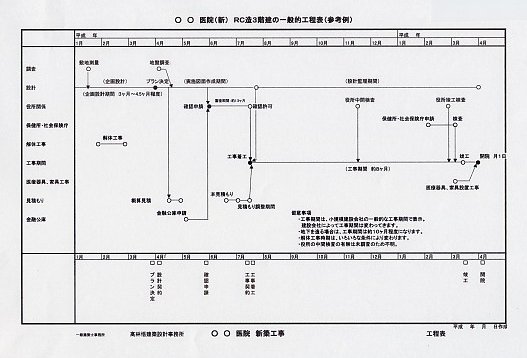

���D�Q�l�����Q�F�@��@�V�z�̏ꍇ�̈�ʓI�ȍH���\

|

��L�H���\�́A�S�R���N���[�g���R�K���Ă̏ꍇ�̕W���I�H���\�ł��B�Q�K���Ă��ƂP�����Z���A�Y��������ƂP�������H�����L�т܂��B�ؑ��̏ꍇ�́A������Z�����{�v�A�y�сA�H�����ԂɂȂ�܂��B

��L�ł͊��v���Ԃ���S������ł����A���܂ň�Ԓ������v���Ԃ͂W�������x�ł��B

| �V�z�̏ꍇ�@�@�@�@�F | ���������̏ꍇ�A�W���I�ɂ͏�L�H���\�̂悤�ɓS�R���N���[�g���R�K���Ă̏ꍇ�ŁA����ł����킹����v�H�܂Ł@��P�T�������x�ł��B |

| ���C�̏ꍇ�@�@�@�@�F |

���C���e�ő������Ԃ��ς��܂��B����ł����킹����v�H�܂łP�������x����P�N���x�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�A���A�J�ƒ��Ƃ������ł��̂ōH�����Ԃ͋ɗ͒Z���Ȃ�悤�ɔz�����܂��B�@�@�@�@�@�@�@ |

| �e�i���g�����̏ꍇ�F | ����ł����킹����v�H�܂Ł@�T�C�U�������x�Ǝv���܂��B�J�Ɠ����T�����܂��Ă��܂��̂ő����ȃX�s�[�h�őΉ����邱�ƂɂȂ�܂��B�H�����Ԃ́A�W���I�ɂ͂R�T�ԁ`1.5�������x�ŁA�H�����e�A���������̏ɂ��ς��܂��B |

���D�Q�l�����R�F�@��@�v�A�H�����˗������́H

��ʂ̓����ƎҁF |

�e�i���g�����A���C�̏ꍇ�Ɉ˗���Ƃ��čl�����܂��B��@�͓���ȕ����ƂƂ��ɏ��ƌ��z�ƈႢ�����I�łȂ���@�\���Ȃ��ʂ�����܂��B�����̋�̊W�ɒm�����Ȃ��Ǝ҂������̂ł������肵�������Ǝ҂łȂ�����A����@�m���̂���v�����������Ă��Ȃ���������������ǂ��Ǝv���܂��B�Ђǂ��Ǝ҂�����܂����A���̏ꍇ�A�ǂ�ȗD�G�Ȑv�����������Ă��Ă��P��������ɂ͂���܂���̂Ŗ�肪������ꍇ�������Ǝv���܂��B |

��@����ȋƖ��̓����ƎҁF |

�e�i���g�����A���C�̏ꍇ�Ɉ˗���Ƃ��čl�����܂��B�N�����O�������ŏЉ�Ă��������Ǝғ��͂��̕��ނł��B���܂ł̌o���ł��ƃf�U�C���I�ɂ͗]����҂͖����Ȃ悤�ł��B�A���A���������̉��i�ŗ]����̂Ȃ���������Ă���܂��̂ŁA������ʓI�Ȉ�@�����[�Y�i�u���ȉ��i�ōl�����Ă���ꍇ�͗ǂ��Ǝv���܂��B�A���A��@�I�Ȓm���͕��ʂ�肠��܂����A���z�m���͌��݉�Г��Ɣ�ׂĂ���܂���̂ŁA����������C�A���z�H���ւ̈˗��͔����������ǂ��Ǝv���܂��B |

�H���X�A���݉�ЁF |

�K�͂��s���L���ŁA�{�H�Z�p���s���L���ł��B��БS�̂Ƃ��ē����Ǝ҂������z�̈�ʒm���͂���܂����A���K�͂̉�ЂقLj�@���z�̌o���̂���Ǝ҂̕�����ʓI�ɂ͖���ł��B�v�����������ɂ����Ђ�����܂����A���Ȃ���Ђ͊O���̐v�������Ɉ˗����܂�����ʓI�ɂ͈˗������v�������̃O���[�h�͗]��ǂ��Ȃ��Ǝv���܂��B���A�}�ʂ����̑Ή��ł��̂Ńh�N�^�[�̑��k����ɂ͂Ȃ�܂���B���ʂ́A�h�N�^�[�Ƃ̑ł����킹�ɂ͏o�Ă��܂���B�����鍕�q���ł��B��茚�݉�Ђł��Ɛ������݂��a�@���z�ł͗L���ł����A��@�K�͂ň�@���z��O�ʂɉ����o���Ă��鏬�K�͂̌��݉�Ђ͂���悤�ł�������͕�����܂���B |

�Z��[�J�[�F |

���Z��[�J�[�ł���A��@��啔��������悤�ł����]��O���[�h�������킯�ł͂���܂���B�ؑ��₻�̃��[�J�[�̏��i�̍\�@�ł���Η]����͂Ȃ��Ǝv���܂��B�S�R���N���[�g�������Ȃ��́A������̂̏ꍇ�͔����������ǂ������m��܂���B�����̂����@���z�ɐϋɓI�ɂ��Ă���͎̂O��z�[���ł��B��@�Z�~�i�[���ϋɓI�ɊJ�Â��Ă��܂��B�f�U�C���I�ɂ́A���R���̃��[�J�[�̏��i�f�U�C���̔��e�ɂȂ�܂��B |

�v�������@�@�F |

�s���L���ł��B�A�N���o�b�g�I�ȁA��i��悤�Ȏ�����������A�����Ȑv�̎��������A�ł����킹�ȊO�������Ȃ��ŕ��O�̐v�҂Ɉ˗����ĉc�Ƃ݂̂���v������������悤�ł��B��@�m�����s���L���ł��B��a�@�ӂƂ��钘���Ȑv������������܂����A��@���璆�K�͕a�@�܂łӂƂ��邠����x�̋K�͂̐v�����������͏��Ȃ��ł�������܂��B��@�m�����Ȃ��������ł��A�������肵���������͕����ėǂ���������Ă����Ǝv���܂��B���ł����o���͕K������͂��ł�����B�����������鐢�E�ł����A�h�N�^�[���g���m�F�����f�����ȊO�ɂȂ��Ǝv���܂��B���ӔC�Ȕ����Ƃ͎v���܂����B

�Ⴆ�A��@�Ƃ��Ă̋@�\���⍇�����͖������Ă���Ȉ�@�ɂ��Č�͉��Ƃ������������g�����Ȃ����ƌ����̂ł���A���̂悤�Ȑv������������܂�����T���Ĉ˗�����Ηǂ��Ǝv���܂��B�A���A�v�H��A��肪�����Ă���m���͍����Ȃ�܂��̂ł��̊o��͕K�v�ł��B�����Ǝ҂̐v���x�ŗǂ�����̂悤�Ȑv���̈����v������������܂��B�v�����F�X�ł��B�f�p�[�g��X�[�p�[�ł͂Ȃ��A�v�Ƃ��������Ȑ��X�ŁA�����ȊX�̐��X�̂悤�Ȃ��̂���R�̂悤�ɂ���ꂽ�X�ɂ�����X�̂悤�ɐF�X�ȈӖ��Ńs���L������ƌ������Ƃł��B |

���@��@�E�a�@�E�Z��z�R���T���e�B���O�z�[���y�[�W�@

2007.3�����A�ŋߕK�v�������������V�������킷��A��@�E�a�@�E�Z��z���̃R���T���e�B���O�Ɩ��̂��߂̃z�[���y�[�W

���@�Z��v�z�[���y�[�W�@

�Z��v��p�̃z�[���y�[�W�B���ɖؑ��Z����Ɏ��A�ǂ̂悤�ɍl���A�v���A�ǂ̒��x�̎d�l�A�H����p�ł����Ċ��������������ȒP�ɉ�������R�[�i�[������܂��B